Plantas petrificadas revelam como era há quase 300 milhões de anos a paisagem onde agora ficam Tocantins e São Paulo

Anatomia fóssil revelada ao microscópio

Samambaiaçus de 15 metros de altura ao longo dos rios e coníferas nas

áreas mais secas. Em menor quantidade, plantas aparentadas às atuais

cavalinhas (que se parecem com canudos verticais não mais longos do que

1,5 metro) nos dois ambientes. Era essa a vegetação de uma área próxima

ao município de Filadélfia, no Tocantins, no início do Permiano, há

quase 300 milhões de anos. Nesse período, os blocos que formam a América

do Sul eram agrupados de modo bem diferente e estavam mais ao sul no

planeta – a região onde está São Paulo, por exemplo, era coberta por

geleiras. À medida que esses blocos migraram para regiões mais quentes

da Terra, a flora pôde migrar. Mais próximo ao fim do Permiano, cerca de

270 milhões de anos atrás, já havia vegetação onde agora é o interior

paulista.

“Eu apostava que encontraria mais semelhanças entre os fósseis desse

período encontrados na bacia do Parnaíba, no Nordeste, e os achados na

bacia do Paraná, no Sudeste”, diz a paleobotânica Rosemarie Rohn Davies,

da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro. “Mas só as

samambaias são parecidas.” Esse retrato de um passado distante é

resultado do testemunho de troncos e folhas petrificadas, estudados pela

equipe de Rosemarie e por pesquisadores da Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp), com financiamento da FAPESP, e da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A análise dos caules dessas samambaias gigantes, que ainda jazem

quase inteiros no Monumento Natural das Árvores Petrificadas do

Tocantins, e também de folhas que parecem rendas de pedra, foi tema do

doutorado concluído em 2011 pela bióloga Tatiane Marinho Vieira Tavares,

agora professora temporária na Universidade Federal do Tocantins, em

Araguaína. Ela descreveu a anatomia e a morfologia desse material, que

pertencia aos gêneros Psaronius e Tietea – este último

também encontrado na bacia do Paraná, tema do mestrado da pesquisadora.

Aparentemente, as samambaias conseguiram avançar do norte para o sul ao

longo dos milhões de anos, à medida que o Gondwana, o supercontinente

que abrigava boa parte dos continentes hoje no hemisfério Sul, se

deslocava para o norte e se tornava mais quente.

As

folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem

diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com

qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito

paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,

um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os

paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos

fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma

mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie

diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram

muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase

de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa

característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a

bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa

protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num

ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias

dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso

são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a

subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos

quais elas cresciam.

As

folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem

diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com

qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito

paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,

um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os

paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos

fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma

mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie

diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram

muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase

de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa

característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a

bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa

protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num

ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias

dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso

são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a

subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos

quais elas cresciam.

Em meio às samambaias, mas não só, cresciam esfenófitas, hoje

representadas apenas pelas cavalinhas e estudadas pelo ecólogo Rodrigo

Neregato, que recentemente concluiu o doutorado com Rosemarie. Ele

descreveu cinco espécies novas de Arthropitys e encontrou dois

tipos distintos: um com uma medula bem grande, que sugere um hábitat

próximo à água, e outro com um caule mais suculento, que devia conferir

às plantas uma estrutura mecânica adequada para a vida em solo firme, um

pouco mais afastado dos rios.

© RAFAEL FARIA/PUC-CAMPINAS

Caule petrificado de conífera…

Novidade antiga

As análises revelaram plantas bastante diferentes do que dizem os

livros, a começar pela capacidade inesperada de viver em solo seco. Elas

também parecem maiores do que se acredita. “Temos exemplares de 3

metros que não compreendem a planta completa”, explica Neregato. Mas o

que ele antecipa causar mais surpresa são as raízes verticais, em vez do

rizoma horizontal postulado para esse grupo de plantas. “Temos um

exemplar com raiz conectada ao tronco, o único até agora conhecido”,

comemora. Ele acredita que o padrão vale para as outras esfenófitas da

época, melhorando a absorção de água e a fixação no solo instável. “Era

um peso bastante grande, uma estrutura em T invertido não seria capaz de

sustentá-lo.”

Longe dos rios a paisagem era dominada por gimnospermas, semelhantes

aos pinheiros atuais. Por causa dessa especialização ecológica, os

fósseis petrificados dessas plantas são bem menos abundantes do que os

de samambaias. A sílica dissolvida na água é a responsável por preservar

as estruturas anatômicas em três dimensões. Quando a planta caída

começa a se decompor, seus tecidos liberam gás carbônico que acidifica a

água alcalina, precipitando a sílica que penetrou nas células vegetais.

Mais longe dos rios, as coníferas tendiam a se decompor mais

rapidamente e os fósseis são mais raros. Era por isso um grupo menos

estudado, até que Rosemarie sugeriu à bióloga Francine Kurzawe, à época

doutoranda no grupo de Roberto Iannuzzi na UFRGS, investigá-lo. “Na

maior parte das vezes temos acesso apenas a fragmentos pequenos já muito

rolados, com as camadas mais externas desgastadas”, conta Francine,

atualmente pós-doutoranda na Universidade de Londres.

© FRANCINE KURZAWE/UNIVERSIDADE DE LONDRES

… e de samambaia: estrutura tridimensional é preciosa para paleobotânicos

Em dois artigos publicados este mês na Review of Palaeobotany and Palynology,

ela descreve uma série de novas espécies de coníferas, além de

estruturas inusitadas. “A medula das gimnospermas fossilizadas tem

canais que representam adaptação a um clima seco”, conta, corroborando

as condições climáticas denunciadas pelas folhas das samambaias. Segundo

ela, hoje esses canais só existem nas plantas jovens, que perdem a

medula à medida que crescem. Os pinheiros adultos, com o tronco oco onde

já houve medula, não têm esses canais especializados no armazenamento

de água.

A flora estudada por Francine indica semelhanças entre a de Gondwana e

a da Euramérica, atualmente a parte norte do planeta. “A região onde

hoje fica o Tocantins estava no limite entre as duas regiões”, explica a

bióloga. As gimnospermas dali parecem ter permanecido em latitudes

caracterizadas por temperaturas mais amenas, sem migrarem ao sul. É o

que indicam os fósseis, todos diferentes daqueles do Tocantins,

encontrados em sete municípios no interior paulista e estudados pelo

paleobotânico Rafael Faria durante o doutorado na Unicamp, orientado por

Fresia Ricardi-Branco.

Faria, agora professor na Pontifícia Universidade Católica de

Campinas, estudou madeira petrificada – ou permineralizada, como

preferem os especialistas – de plantas que viveram há cerca de 270

milhões de anos tanto ao microscópio tradicional como ao microscópio

eletrônico de varredura, que lhe permitiu enxergar melhor as estruturas

celulares. Ele defendeu o doutorado em abril, e a parte que descreve os

fósseis mais bem preservados está em processo de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology.

Uma surpresa foi identificar hifas de fungos em amostras que à

primeira vista pareciam sujas. “É o primeiro registro de fungo

fossilizado em madeira dessa época no Gondwana”, conta o pesquisador,

que interpreta o achado como um indício de colapso do ecossistema. “É

como se houvesse muita matéria orgânica para ser degradada, propiciando a

proliferação dos fungos.”

Ecologia fóssil

O pesquisador de Campinas também descreveu um pouco da ecologia dessas

plantas, a partir do estudo dos anéis de crescimento. Nas regiões

temperadas as coníferas em geral produzem madeira com propriedades

distintas conforme a estação: na primavera e no verão propicia o

transporte de água para a copa (e portanto o crescimento), e no outono é

mais centrada em sustentação. Ao comparar os anéis de crescimento dos

fósseis aos das espécies atuais, é possível inferir se as coníferas do

Permiano perdiam ou não as folhas no inverno. As análises indicaram uma

comunidade com predomínio de árvores perenes, que não se desfolhavam,

sobretudo na Formação Teresina, cujos fósseis afloram em Angatuba,

Conchas e Laras. A outra formação estudada por ele, Irati (em

Piracicaba, Saltinho, Rio Claro e Santa Rosa de Viterbo), está em

camadas um pouco mais profundas – mais antigas – e abrigava uma

proporção maior de árvores decíduas, que perdiam as folhas no inverno.

Para ele, essas observações corroboram dados anteriores indicando que,

no Permiano, essa região do Brasil estava mais ao sul do que hoje.

© ROSEMARIE ROHN / UNESP

Fileiras paralelas de fragmentos de caules fossilizados, no Tocantins, indicam o traçado dos rios do Permiano

A ecologia permiana no atual Tocantins foi o tema de doutorado de

Robson Capretz sob orientação de Rosemarie em Rio Claro. Ecólogo, ele

estudou os fósseis e sua disposição em uma área da bacia do Parnaíba e

buscou reconstituir como seria a floresta por ali. “Me concentrei na

ecologia dos fósseis, e não na anatomia”, especificou, distinguindo sua

pesquisa daquela conduzida por seus colegas. As principais conclusões,

segundo ele, indicam que a região era muito plana e tinha um regime de

chuvas semelhante ao das monções da Índia, com temporais muito fortes

que periodicamente interrompiam períodos de seca e cobriam a região com

uma lâmina de água razoavelmente espessa. A enxurrada derrubava os

caules, que eram transportados por curtas distâncias e terminavam

alinhados na mesma direção e soterrados na areia, como mostram

resultados publicados este mês na revista Journal of South American Earth Sciences. “Não sabemos qual era a frequência dessas chuvas”, conta Capretz, “no resto do tempo era quase desértico”.

A disposição dos fósseis vegetais permite reconstruir as

características dos rios – se eram caudalosos ou lentos, estreitos ou

largos, retos ou sinuosos. A descrição resultante contraria um quadro

traçado por estudos geológicos, de que a região seria caracterizada por

dunas semelhantes às que hoje se espraiam nos Lençóis Maranhenses. “Mas

não há samambaias nos Lençóis Maranhenses”, lembra Capretz, que adota a

máxima de que o presente é a chave do passado. Assim, seus resultados

ajudaram Tatiane a interpretar o que viu em suas folhas fossilizadas.

Essa dinâmica das águas também é responsável pela deposição de sílica

nos troncos, petrificando as samambaias. “Se não fossem submersas e

soterradas rapidamente por areia, elas se decomporiam”, explica o

ecólogo. Essas condições especiais tornam Tocantins muito importante

para estudos paleontológicos. “Não existem muitas áreas com vegetais

petrificados no país, por isso há poucos estudos desse tipo”, conta

Capretz.

Passado no presente

Rosemarie confirma que o clima é essencial para a boa preservação dos

fósseis: quando a alternância de estações é muito marcada, aumenta a

chance de ocorrer o tipo de fossilização encontrado no Tocantins, onde

os troncos e folhas foram preservados em suas três dimensões. “Na bacia

do Paraná os fósseis são bidimensionais”, lamenta, e isso dificulta a

comparação entre as duas regiões.

Mas quem caminha com frequência e atenção pela terra seca do

Monumento Natural das Árvores Petrificadas tem grandes chances de

encontrar fósseis. Essa riqueza muitas vezes faz a alegria de quem vende

fósseis, atividade proibida no Brasil. Por esse motivo, muito do

trabalho sobre a flora fóssil brasileira foi feito na Alemanha, onde

pesquisadores adquiriram material petrificado sem saber que a coleta

havia sido irregular. Ao menos esse material hoje está disponível aos

brasileiros por meio da colaboração de Francine e do grupo de Rosemarie

com Robert Noll e Ronny Rößler, este último diretor do Museu de

Chemnitz, onde estão fósseis que evidenciam a semelhança da flora

permiana do Tocantins e da Alemanha.

Os pesquisadores envolvidos no estudo das florestas petrificadas

alertam que não só os comerciantes de fósseis são uma ameaça à

preservação dessa história. A proteção excessiva, que impede acesso até

mesmo aos especialistas, é sentida por eles como um entrave ao avanço do

conhecimento. “Para estudar as gimnospermas é preciso coletar material e

preparar lâminas para exame ao microscópio”, exemplifica Rosemarie, “é

impossível identificar qualquer coisa a olho nu”. Rafael Faria, cuja

área de estudo está fora de áreas de preservação, aposta na divulgação

de seu trabalho para obter mais material. Já lhe aconteceu de receber

ligações de fazendeiros do interior paulista oferecendo fragmentos de

“pau-pedra” encontrados no chão.

Artigos científicos

CAPRETZ, R. L. & ROHN, R. Lower Permian stems as fluvial paleocurrent indicators of the Parnaíba Basin, northern Brazil. Journal of South American Earth Sciences. v. 45, p. 69-82. ago. 2013.

KURZAWE, F. et al. New

gymnospermous woods from the Permian of the Parnaíba Basin,

Northeastern Brazil, Part I: Ductoabietoxylon, Scleroabietoxylon and

Parnaiboxylon. Review of Palaeobotany and Palynology. v. 195, n. 1, p. 37-49. 16 ago. 2013.

KURZAWE, F. et al. New

gymnospermous woods from the Permian of the Parnaíba Basin,

Northeastern Brazil, Part II: Damudoxylon, Kaokoxylon and Taeniopitys. Review of Palaeobotany and Palynology. v. 195, n. 1, p. 50-64. 16 ago. 2013.

As

folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem

diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com

qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito

paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,

um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os

paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos

fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma

mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie

diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram

muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase

de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa

característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a

bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa

protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num

ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias

dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso

são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a

subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos

quais elas cresciam.

As

folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem

diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com

qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito

paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,

um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os

paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos

fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma

mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie

diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram

muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase

de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa

característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a

bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa

protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num

ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias

dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso

são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a

subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos

quais elas cresciam.

Reduzir

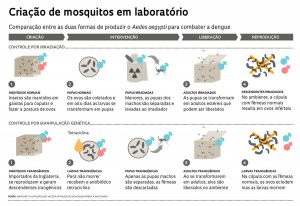

a população do mosquito transmissor da dengue, única forma atualmente

disponível para controlar a doença, é o objetivo de dois projetos

desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, um em Piracicaba, no

interior de São Paulo, e outro em Juazeiro, na Bahia. A meta de ambos é a

mesma: produzir em laboratório, em larga escala, machos da espécie Aedes aegypti

– que transmite o vírus causador da dengue – incapazes de gerar

filhotes saudáveis e depois soltá-los no ambiente para competir pelas

fêmeas com os congêneres selvagens. Mas as estratégias para atingir esse

fim são diferentes. Enquanto em São Paulo os insetos são bombardeados

com radiação gama para torná-los estéreis, na Bahia optou-se pela

transgenia (

Reduzir

a população do mosquito transmissor da dengue, única forma atualmente

disponível para controlar a doença, é o objetivo de dois projetos

desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, um em Piracicaba, no

interior de São Paulo, e outro em Juazeiro, na Bahia. A meta de ambos é a

mesma: produzir em laboratório, em larga escala, machos da espécie Aedes aegypti

– que transmite o vírus causador da dengue – incapazes de gerar

filhotes saudáveis e depois soltá-los no ambiente para competir pelas

fêmeas com os congêneres selvagens. Mas as estratégias para atingir esse

fim são diferentes. Enquanto em São Paulo os insetos são bombardeados

com radiação gama para torná-los estéreis, na Bahia optou-se pela

transgenia (